毎日の料理に欠かせないしょうゆ。

でも、スーパーの調味料売り場で

「どれを選べばいいの?」と迷ったことはありませんか?

実は、市販されているしょうゆの多くには、

保存料や着色料、化学調味料などの添加物が含まれています。

小さなお子さんがいるご家庭や、健康志向の方なら、

「家族に安心して使えるしょうゆを選びたい」

と思うのは当然のこと。

そこで注目したいのが、

添加物を一切使わない「無添加しょうゆ」です。

無添加しょうゆは、大豆・小麦・食塩という

3つの原材料だけで作られ、長い時間をかけて

自然に発酵・熟成させた本物の味。

素材本来の豊かな風味と深い旨味が楽しめるだけでなく、

体への負担も少なく、離乳食にも安心して使えます。

でも、いざ選ぼうとすると、

こんな疑問が浮かんできませんか?

- 「無添加しょうゆって、普通のしょうゆと何が違うの?」

- 「天然醸造や本醸造って、どう選べばいいの?」

- 「国産原料と海外産、どちらが安全なの?」

- 「スーパーで買える商品は?それとも通販がいい?」

- 「値段が高いけど、その価値はあるの?」

この記事では、そんな疑問をすべて解決します。

無添加しょうゆの基礎知識から選び方のポイント、

スーパーで買える手軽な商品10選、

通販で買える本格派7選まで、徹底的に解説。

さらに、グルテンフリー対応の小麦不使用しょうゆや、

よくある質問にもお答えします。

この記事を読めば、あなたにぴったりの無添加しょうゆが必ず見つかります。

毎日使う調味料だからこそ、本物を選びませんか?家族の健康と、

もっと美味しい食卓のために。

さあ、一緒に無添加しょうゆの世界を覗いてみましょう。

【この記事で分かること】

✓ 無添加しょうゆと普通のしょうゆの違い

✓ 失敗しない選び方の5つのポイント

✓ スーパーで買えるおすすめ商品10選

✓ 通販で買える本格派7選

✓ グルテンフリー対応の小麦不使用しょうゆ

✓ 開封後の保存方法や離乳食での使い方

無添加しょうゆとは?普通のしょうゆとの違い

スーパーの調味料売り場に並ぶしょうゆを手に取ったとき、

「無添加」という文字が気になったことはありませんか?

実は、しょうゆには大きく分けて

「無添加しょうゆ」と「一般的なしょうゆ」の

2つがあります。毎日の料理に欠かせない調味料だからこそ、

その違いをきちんと理解しておきたいですよね。

ここでは、無添加しょうゆとは何か、

普通のしょうゆとどう違うのかを分かりやすく解説していきます。

目次

- 1 無添加しょうゆの定義と基準

- 2 一般的なしょうゆに含まれる添加物の種類

- 3 無添加しょうゆを選ぶメリット

- 4 原材料をチェック|大豆・小麦・食塩だけが基本

- 5 製造方法で選ぶ|天然醸造と本醸造の違い

- 6 国産原料にこだわる理由と見分け方

- 7 容器の種類と保存のしやすさ

- 8 有機JAS認証マークの意味

- 9 濃口しょうゆ|日常使いに最適

- 10 薄口しょうゆ|素材の色を活かす料理に

- 11 たまりしょうゆ|刺身や照り焼きに

- 12 減塩タイプ|塩分が気になる方へ

- 13 キッコーマン いつでも新鮮 しぼりたて丸大豆生しょうゆ

- 14 イチビキ 無添加国産しょうゆ

- 15 ヤマサ 有機丸大豆の吟選しょうゆ

- 16 フンドーキン 吉野杉樽天然醸造醤油

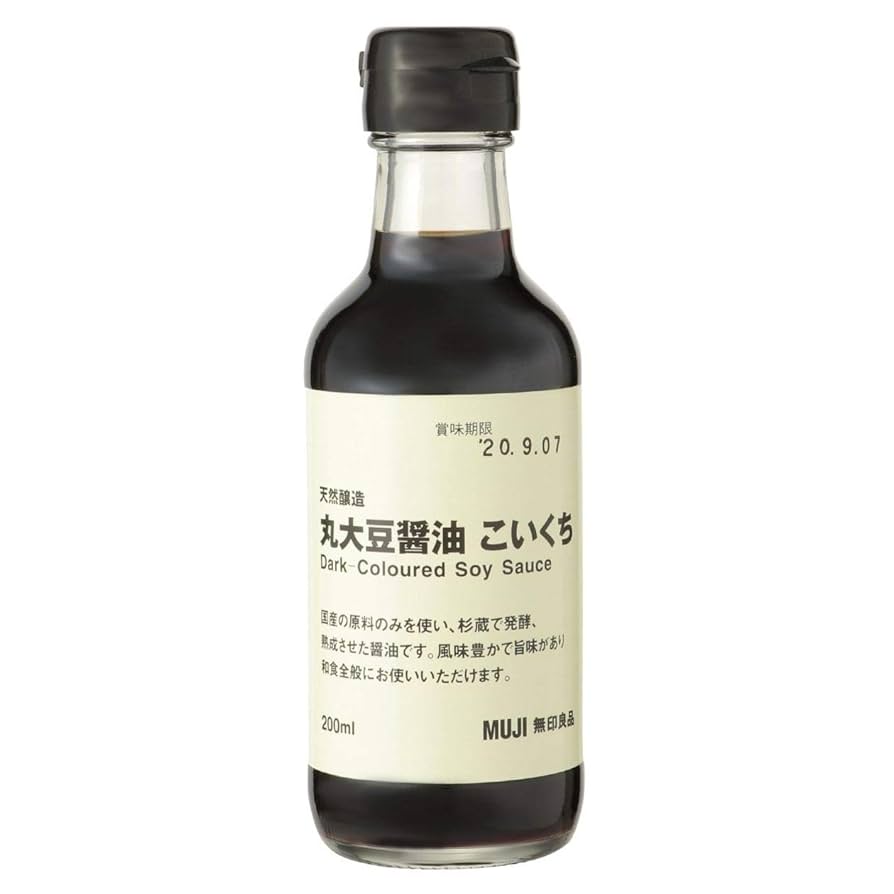

- 17 無印良品 天然醸造 丸大豆醤油 こいくち

- 18 マルシマ 純正醤油 濃口

- 19 正田醤油 有機丸大豆醤油

- 20 チョーコー 超特選 有機醤油

- 21 笛木醤油 金笛 本醸造醤油

- 22 キノエネ 本醸造特選醤油

- 23 井上古式しょうゆ|伝統的な木桶仕込み

- 24 海の精 旨しぼり醤油|有機原料使用

- 25 大徳醤油|創業100年以上の天然醸造

- 26 丸中醤油 丸中醸造醤油|低温熟成の逸品

- 27 足立醸造 有機国産醤油|杉桶仕込みの芳醇な香り

- 28 ヤマヒサ 杉樽仕込醤油|鹿児島の伝統、甘みと旨み

- 29 小豆島 ヤマロク醤油 鶴醤|四年熟成の究極

- 30 小麦不使用しょうゆとは

- 31 おすすめの小麦不使用無添加しょうゆ

- 32 小麦不使用しょうゆを選ぶ際の注意点

- 33 小麦不使用しょうゆで、もっと自由な食生活を

- 34 開封後の保存方法と賞味期限は?

- 35 白い浮遊物は何?使っても大丈夫?

- 36 値段が高いのはなぜ?

- 37 子どもの離乳食にはいつから使える?

- 38 無添加しょうゆは、体に優しく、素材本来の味を楽しめる

- 39 選び方のポイントを押さえれば、自分に合った一本が見つかる

- 40 スーパーで買える手軽な商品から、通販の本格派まで選択肢は豊富

- 41 グルテンフリーや減塩など、ニーズに合わせた選択肢も

- 42 無添加しょうゆは、家族の健康を守る選択

- 43 まずは一本、試してみよう

- 44 無添加しょうゆで、もっと豊かな食卓を

無添加しょうゆの定義と基準

無添加しょうゆとは、保存料・着色料・香料・

化学調味料・人工甘味料・酸化防止剤などを

一切使わずに作られたしょうゆのことです。

本来、しょうゆは「大豆(または丸大豆)」

「小麦」「食塩」という3つの原材料だけで

作られる発酵調味料。この基本に忠実に、

余計なものを加えずに仕上げたのが無添加しょうゆです。

商品ラベルを見たとき、原材料欄に

「大豆、小麦、食塩」だけが記載されていれば、

それが無添加しょうゆの証。

シンプルだからこそ、素材の力と職人の技が

試される本物の味わいなのです。

本醸造と天然醸造の違い

無添加しょうゆを選ぶ際、よく目にするのが

「本醸造」と「天然醸造」という言葉です。

本醸造は、基本の材料(大豆・小麦・食塩)だけで

精製されたしょうゆのこと。

添加物を使わない製法ですが、

製造工程で温度管理を行い、

比較的短期間で仕上げることができます。

一方、天然醸造は本醸造の中でも特に厳格な製法です。

温度調整や人工的な発酵促進を一切行わず、

四季の自然な温度変化に任せて、

じっくりと時間をかけて熟成させます。

完成までに6ヶ月から3年もの歳月を要するため

、希少で価格も高めですが、その分、

深い旨味と芳醇な香りが生まれます。

蔵に棲みつく微生物の力を借りて

醸し出される天然醸造のしょうゆは、

まさに日本の風土が育てた味。

添加物に気を使う方にとって、

最も安心できる選択肢と言えるでしょう。

一般的なしょうゆに含まれる添加物の種類

では、一般的なしょうゆには、

どんな添加物が使われているのでしょうか。

市販のしょうゆによく使われる主な添加物には、

次のようなものがあります。

【調味料(アミノ酸等)】

うまみ成分を強化し、味に深みとコクを加えるための添加物。

化学調味料の代表格で、しょうゆの風味を調整する役割を果たします。

【カラメル色素】

しょうゆの色を濃く、艶やかに見せるための着色料。

見た目の美しさを整え、商品の統一感を出すために使われます。

【甘味料(ステビア、サッカリンナトリウムなど)】

甘みを加えて味のバランスを整えるための添加物。

砂糖を使わずに甘さを出すことができます。

【保存料(安息香酸ナトリウムなど)】

しょうゆの保存性を高め、長期間品質を保つための添加物。

カビや細菌の繁殖を防ぎます。

【アルコール】

保存性を高めるとともに、風味を安定させる役割。

厳密には添加物ではありませんが、

無添加しょうゆには使われないことが多いです。

これらの添加物は、国が安全性を認めたものであり、

適切な量であれば健康への影響は少ないとされています。

メーカーが添加物を使う理由は、味を均一に保つため、

保存期間を延ばすため、そして大量生産を可能にするためです。

ただし、「できるだけ自然なものを口にしたい」

「小さな子どもに安心して食べさせたい」

と考える方にとっては、やはり無添加のしょうゆが

選ばれる理由になります。

無添加しょうゆを選ぶメリット

無添加しょうゆには、どんな良さがあるのでしょうか。

体への負担が少なく、家族みんなが安心

添加物を一切使っていないため、体への負担が少なく、

小さなお子さんがいるご家庭でも安心して使えます。

離乳食や子どもの食事にも、余計な心配をせずに使えるのは

大きな安心感です。

素材本来の風味と旨味を味わえる

無添加しょうゆは、大豆と小麦が長い時間をかけて

発酵・熟成することで生まれる、自然な旨味と深いコクが特徴。

人工的な味の調整がないからこそ、

素材そのものが持つ豊かな風味を存分に楽しめます。

料理の仕上がりが一段と上質に

調味料の質が変わると、料理の味わいも変わります。

無添加しょうゆを使うと、煮物の照りが美しく出たり、

お刺身の味が引き立ったり、いつもの料理がワンランク上の仕上がりに。

プロの料理人が素材にこだわるように、

家庭でも調味料にこだわることで、

料理の質が格段に上がります。

健康志向のライフスタイルにマッチ

毎日使う調味料だからこそ、安全性にこだわる価値があります。

オーガニック食品や無添加食材を選ぶように、

しょうゆも無添加を選ぶことで、

より健康的な食生活の実現につながります。

無添加しょうゆは、決して「添加物が危険だから避ける」

という消極的な選択ではありません。

むしろ、本物の味を知り、丁寧な暮らしを楽しむための

積極的な選択なのです。

失敗しない無添加しょうゆの選び方

無添加しょうゆと一口に言っても、

スーパーや通販サイトには数多くの商品が並んでいます。

「どれを選べばいいのか分からない」

「値段が高いものほど良いの?」と

迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

ここでは、初めて無添加しょうゆを選ぶ方でも失敗しないよう、

チェックすべきポイントを5つに絞って解説します。

商品ラベルのどこを見れば良いのか、

具体的な見分け方を知っておけば、

自分に合った一本がきっと見つかります。

原材料をチェック|大豆・小麦・食塩だけが基本

無添加しょうゆを選ぶとき、最初に確認すべきは原材料表示です。

商品パッケージの裏面や側面にある原材料欄を見て、

「大豆(または丸大豆)、小麦、食塩」だけが

記載されているかをチェックしましょう。

この3つだけなら、余計なものが入っていない証拠です。

「丸大豆」と「脱脂加工大豆」の違い

原材料欄に「大豆」とだけ書かれている場合もあれば、

「丸大豆」と書かれている場合もあります。この違い、ご存じですか?

丸大豆は、大豆を丸ごと使って醸造したしょうゆのこと。

大豆に含まれる油分もそのまま残るため、

まろやかで深い旨味とコクが生まれます。

香り高く、味わい豊かなのが特徴です。

一方、脱脂加工大豆は、

大豆から油を搾り取った後の残りかすを使用したもの。

油分が少ない分、発酵が早く進み、

大量生産に向いています。

ただし、風味やコクは丸大豆に比べるとやや控えめです。

無添加しょうゆを選ぶなら、

ぜひ「丸大豆」と表記されているものを選んでみてください。

素材そのものの豊かさを、より実感できるはずです。

「アミノ酸液」不使用かどうかも重要

もう一つ注意したいのが、アミノ酸液が使われていないかという点。

アミノ酸液とは、大豆などのタンパク質を塩酸で

分解して作られる液体で、短期間で

しょうゆのような風味を出すことができます。

本来の醸造工程を経ずに作られるため、

「混合醸造方式」や「混合方式」と呼ばれる製法で使われます。

原材料欄に「アミノ酸液」「たん白加水分解物」

といった記載がある場合は、伝統的な醸造方式ではありません。

無添加しょうゆを選ぶなら、これらの記載がないものを選びましょう。

シンプルに「大豆、小麦、食塩」だけ。

これが、本物の無添加しょうゆを見極める第一歩です。

製造方法で選ぶ|天然醸造と本醸造の違い

無添加しょうゆには、製造方法によって

「本醸造」と「天然醸造」という2つのタイプがあります。

これも選ぶ際の大切なポイントです。

本醸造方式とは

本醸造とは、大豆・小麦・食塩という基本の原材料だけを使い、

麹菌や酵母、乳酸菌などの微生物の力で

発酵・熟成させる伝統的な製法のこと。

温度管理を行いながら、比較的短期間(3〜6ヶ月程度)で

仕上げることができます。添加物は使わないため、

安心して選べる製法です。市販されている無添加しょうゆの多くは、

この本醸造方式で作られています。

天然醸造方式とは

一方、天然醸造は、本醸造の中でもさらに自然に寄り添った製法です。

人工的な加温や温度調整を一切行わず、

春夏秋冬の四季の温度変化に任せて、

ゆっくりと時間をかけて熟成させます。

蔵に棲みつく天然の微生物たちが、

気温や湿度の変化とともに活動し、

複雑で奥深い味わいを生み出すのです。

完成までには1年、長いものでは2〜3年もの歳月を要します。

手間も時間もかかるため、生産量が限られ、

価格も高めですが、その分、芳醇な香りと深い旨味は格別。

まさに、日本の風土と職人の技が育てた逸品と言えるでしょう。

商品パッケージに「天然醸造」と表記があれば、

それは添加物完全不使用で、

自然の力だけで丁寧に作られた証。

初めての方は本醸造から試して、

味の違いを楽しみたい方は天然醸造に

チャレンジしてみるのもおすすめです。

国産原料にこだわる理由と見分け方

無添加しょうゆを選ぶなら、

原料が国産かどうかも大切なチェックポイントです。

なぜ国産原料がおすすめなのか

日本で作られるしょうゆでも、

実は大豆や小麦は海外産を使っているケースが少なくありません。

アメリカ産やカナダ産の大豆は価格が安く、

大量生産に向いているため、

多くのメーカーで使われています。

しかし、国産原料には次のような安心感があります。

- トレーサビリティが明確:どこで誰が作ったのか、生産履歴が追跡できる

- 農薬基準が厳しい:日本の農薬使用基準は世界的に見ても厳格

- 風味が豊か:日本の気候風土で育った大豆や小麦は、しょうゆに適した味わい

- 地産地消の応援:国内の農業を支え、食料自給率の向上にもつながる

毎日口にする調味料だからこそ、原料の産地まで気を配りたいもの。

特に小さなお子さんがいるご家庭では、

国産原料のしょうゆを選ぶことで、

より安心して食卓に並べられます。

国産原料の見分け方

国産原料かどうかは、商品パッケージの原材料欄で確認できます。

「大豆(国産)」「小麦(国産)」のように、

原材料名の後ろにカッコ書きで産地が記載されていれば、

それが国産の証。さらに具体的に「秋田県産大豆」

「群馬県産小麦」のように、都道府県名まで

書かれている商品もあります。

逆に、産地の記載がない場合や

「大豆(アメリカ産またはカナダ産)」

と書かれている場合は、海外産原料を使用しています。

遺伝子組み換え原料にも注意

もう一つ気をつけたいのが、遺伝子組み換え(GMO)大豆の問題です。

日本に輸入される大豆の多くは、

遺伝子組み換え作物の可能性があります。

国産大豆であれば遺伝子組み換えの心配はありませんが、

海外産の場合は「遺伝子組換えでない」

という表示があるかを確認しましょう。

無添加しょうゆを選ぶ多くのメーカーは

遺伝子組み換え原料を使わない姿勢を明確にしています。

パッケージに「遺伝子組換え原料不使用」

「Non-GMO」といった表記があれば安心です。

原料の産地まで気を配ることで、より安全で、

風味豊かなしょうゆに出会えます。

容器の種類と保存のしやすさ

しょうゆを選ぶとき、意外と見落としがちなのが容器の種類です。

実は、容器によって保存性や使い勝手が大きく変わります。

ガラス瓶タイプ

昔ながらのガラス瓶は、見た目にも高級感があり、

中身が見えて残量が分かりやすいのが魅力。

光を遮る茶色や緑色の瓶なら、しょうゆの酸化を防ぐ効果もあります。

ただし、重くて割れやすいため、

取り扱いには少し注意が必要。

また、注ぎ口がシンプルなものは、液だれしやすいこともあります。

ペットボトルタイプ

軽くて扱いやすく、割れる心配もないのがペットボトルの利点。

大容量サイズも多く、家族の人数が多いご家庭や、

料理にたっぷり使いたい方におすすめです。

最近は、酸化を防ぐための工夫がされた

「二重構造ボトル」や「エアレスボトル」も登場しています。

鮮度キープボトル

開封後も酸化を防ぎ、しょうゆの鮮度を長く保てる機能性の高い容器です。

キッコーマンの「いつでも新鮮」シリーズなどが代表的で、

空気が入りにくい構造になっているため、

常温保存でも120日間ほど風味が保たれます。

注ぎ口も工夫されていて、液だれしにくく、

1滴単位で量を調整できるのも便利。

使い勝手と鮮度管理を両立したい方に最適です。

容量の選び方

家族構成や使用頻度によって、適切な容量を選ぶことも大切です。

- 少人数・初めて試す方:300ml〜500ml

- 2〜3人家族:750ml〜1L

- 4人以上・料理好きな方:1L〜1.8L

無添加しょうゆは保存料が入っていないため、

開封後は風味が落ちやすい傾向があります。

大容量を買ってなかなか使い切れないよりも、

使い切れるサイズを選んで、常にフレッシュな状態で使うのがおすすめです。

容器選びも、美味しく使い続けるための大切なポイントです。

有機JAS認証マークの意味

無添加しょうゆを選ぶ際、もう一つ注目したいのが

有機JAS認証マークです。

有機JAS認証とは

有機JAS認証とは、農林水産省が定めた厳しい基準をクリアした

有機農産物や有機加工食品に与えられる認証のこと。

パッケージに緑色の「有機JASマーク」がついていれば、

それは国が認めた安全な証です。

この認証を受けるには、次のような厳格な条件を

クリアしなければなりません。

- 化学肥料・農薬を使わない:原料となる大豆や小麦は、化学肥料や農薬に頼らず栽培

- 遺伝子組み換え原料不使用:GMO作物は一切使用しない

- 添加物不使用:製造工程で食品添加物を使わない

- 厳しい審査に合格:第三者機関による定期的な検査と認証が必要

つまり、有機JASマークがついたしょうゆは、

原料の栽培から製造工程まで、すべてにおいて

「安心・安全」にこだわり抜いた商品なのです。

有機JASしょうゆのメリット

有機JAS認証を受けたしょうゆには、次のような魅力があります。

信頼性が高い

国の厳しい基準をクリアしているため、

「本当に安全なの?」という不安を払拭できます

。第三者機関のチェックが入るため、

メーカーの自主基準以上の客観性があります。

環境にも優しい

化学肥料や農薬を使わない有機農業は、土壌や水質を守り、

生態系への負担も少ない栽培方法。

持続可能な農業を支えることにもつながります。

素材本来の味が楽しめる

農薬や化学肥料を使わずに育てられた大豆や小麦は、

素材そのものの力強い味わいがあります。

その分、しょうゆの風味も一層豊かに仕上がります。

価格は高めだが、納得の品質

有機JAS認証のしょうゆは、通常の無添加しょうゆよりも

さらに価格が高めです。これは、有機栽培にかかる手間とコスト、

認証取得の費用などが理由。

しかし、「家族の健康を第一に考えたい」

「本当に安全なものを選びたい」という方にとっては、

その価値は十分にあります。毎日使う調味料だからこそ、

妥協せずに最高品質のものを選ぶ。

それも、丁寧な暮らしを楽しむ一つの形です。

有機JASマークは、しょうゆ選びの一つの目印。

このマークを探してみるのも、

安心できる一本を見つける近道になります。

用途別|無添加しょうゆの種類と使い分け

「しょうゆ」と一口に言っても、

実はいくつかの種類があることをご存じですか?

濃口、薄口、たまり、再仕込み、白しょうゆ……。

日本には、用途や地域によって使い分けられる

多彩なしょうゆ文化があります。無添加しょうゆを選ぶ際も、

「どんな料理に使いたいか」を考えると、

自分にぴったりの一本が見つかります。

ここでは、家庭でよく使われる4つのタイプを取り上げ、

それぞれの特徴と使い方をご紹介します。

濃口しょうゆ|日常使いに最適

濃口(こいくち)しょうゆは、

日本で最も一般的なタイプ。

スーパーに並ぶしょうゆの約8割が、

この濃口しょうゆです。

濃口しょうゆの特徴

大豆と小麦をほぼ同量使い、長期間発酵・熟成させることで生まれる、

芳醇な香りと深い旨味が特徴。色は濃い赤褐色で、

塩分濃度は約16%。バランスの取れた味わいで、

どんな料理にも幅広く使える万能調味料です。

関東を中心に全国で愛用され、「しょうゆ」と言えば

この濃口を指すことがほとんど。

無添加しょうゆを初めて選ぶなら、

まずはこの濃口タイプから試してみるのがおすすめです。

おすすめの使い方

煮物・炒め物

肉じゃが、筑前煮、ひじきの煮物など、和食の定番料理に。

しょうゆの香りとコクが具材に染み込み、

ほっとする味わいに仕上がります。

野菜炒めや焼きそばなど、炒め物にもぴったり。

つけ・かけ料理

冷奴、卵かけごはん、お刺身など、

そのままかけて楽しむ料理にも最適。

濃口しょうゆの芳醇な香りが、

シンプルな素材の美味しさを引き立てます。

下味・味付け

唐揚げの下味、照り焼きのたれ、煮魚の味付けなど、

調理の基本となる味付けに。

一本あれば、和食のほとんどの料理をカバーできます。

家庭に常備しておきたい、まさに「しょうゆの王道」です。

薄口しょうゆ|素材の色を活かす料理に

薄口(うすくち)しょうゆは、色が薄く、

澄んだ琥珀色をしたしょうゆです。

関西を中心に愛用され、京料理や懐石料理など、

素材の色を美しく仕上げたい上品な和食に欠かせません。

薄口しょうゆの特徴

色は薄いのですが、実は塩分濃度は濃口より高く、

約18〜19%。これは意外に思われるかもしれませんね。

薄口しょうゆは、発酵・熟成期間を短くし、

色の濃い部分をあまり出さないように作られます。

その分、塩分を多めにして保存性を高め、

香りや色を抑えて素材の風味を邪魔しないように

仕上げられているのです。

味わいはすっきりとしていて、主張しすぎないのが魅力。

料理の脇役として、素材を引き立てる縁の下の力持ちです。

おすすめの使い方

お吸い物・茶碗蒸し

透き通った上品な色合いを活かしたいお吸い物や茶碗蒸しに。

薄口しょうゆを使えば、だしの風味と具材の色が美しく仕上がります。

炊き込みごはん・煮物

たけのこごはん、鯛めし、五目炊き込みごはんなど、

ごはんを白く仕上げたいときに。煮物も、

素材の色をそのまま活かした上品な仕上がりに。

おでん・うどんつゆ

関西風のおでんや、透明感のあるうどんつゆにも。

だしの風味を生かしながら、すっきりとした味わいを楽しめます。

「料理を美しく見せたい」「素材の持ち味を大切にしたい」

という方は、薄口しょうゆを一本常備しておくと、

料理の幅がぐっと広がります。

ただし、塩分が高めなので、使いすぎには注意。

濃口しょうゆと同じ感覚で使うと、

塩辛くなってしまうことがあります。

たまりしょうゆ|刺身や照り焼きに

たまりしょうゆは、とろりと濃厚で、深い旨味が魅力のしょうゆです。

愛知県を中心とした東海地方で

古くから作られてきた伝統的なしょうゆで、

独特の製法と風味を持っています。

たまりしょうゆの特徴

最大の特徴は、大豆の割合が圧倒的に多く、

小麦をほとんど使わない(または全く使わない)こと。

そのため、大豆由来の濃厚な旨味と、

とろみのある質感が生まれます。

色は濃く、艶やかな黒に近い赤褐色。香りは控えめですが、

口に含むと大豆の深いコクと甘みが広がります。

刺身や寿司など、つけて食べる料理に使うと、

その真価を発揮します。

また、小麦をほとんど使わないため、

グルテンフリー対応の商品も多く、

小麦アレルギーの方やグルテンを避けたい方にも選ばれています。

おすすめの使い方

刺身・寿司

たまりしょうゆの本領発揮。濃厚な旨味が魚の味を引き立て、

わさびとの相性も抜群です。高級寿司店でも、

たまりしょうゆを使っているお店は少なくありません。

照り焼き・蒲焼き

ぶりの照り焼き、うなぎの蒲焼き、照り焼きチキンなど、

つやつやとした美しい照りを出したい料理に。

たまりしょうゆの濃い色ととろみが、

食欲をそそる照りを生み出します。

せんべい・佃煮

せんべいの味付けや、佃煮の仕上げにも。

濃厚な風味が、保存食や菓子の味をしっかりと支えます。

たまりしょうゆは、濃口しょうゆと同じように

煮物や炒め物にも使えますが、その持ち味を最大限に楽しむなら、

やはり「つけ・かけ」がおすすめ。

特別な日の食卓や、おもてなし料理に使いたい、

ワンランク上のしょうゆです。

減塩タイプ|塩分が気になる方へ

健康診断で塩分を控えるように言われた、血圧が気になる、

でもしょうゆの味は楽しみたい……。

そんな方におすすめなのが減塩しょうゆです。

減塩しょうゆの特徴

減塩しょうゆは、通常のしょうゆから塩分を取り除く

特殊な製法で作られ、塩分を約40〜50%カットしています。

通常の濃口しょうゆの塩分濃度が約16%なのに対し、

減塩タイプは約8〜9%。

塩分が少ない分、風味はやや控えめですが、

しょうゆらしい旨味と香りはしっかり残っています。

「物足りない」と感じる方もいるかもしれませんが、

慣れてくると、素材の味がより際立つことに気づくはずです。

無添加×減塩は希少

ただし、注意したいのが、減塩しょうゆの多くには

保存料や添加物が含まれているという点。

塩分が少ないと保存性が低くなるため、

カビや細菌の繁殖を防ぐために保存料が使われることが一般的です。

また、風味を補うために調味料(アミノ酸等)が

加えられることもあります。

「無添加」かつ「減塩」という条件を両立した商品は、

残念ながら選択肢が限られます。どちらを優先するかは、

ご自身の健康状態や価値観に合わせて判断しましょう。

おすすめの使い方

かけしょうゆとして

冷奴、卵かけごはん、納豆など、そのままかけて食べる料理に。

塩分が控えめなので、たっぷりかけても安心です。

煮物・汁物

塩分を抑えつつ、しょうゆの風味を加えたい煮物や味噌汁に。

だしをしっかりきかせることで、減塩でも満足感のある味わいに。

下味付け

肉や魚の下味に使えば、塩分を抑えながらも

しっかりした味付けができます。

減塩しょうゆは、高血圧や腎臓病など、

医師から塩分制限を指示されている方にとっては心強い味方。

ただし、無添加にこだわる場合は、商品選びに少し工夫が必要です。

しょうゆの種類を知り、使い分けることで、

料理の幅が広がり、毎日の食卓がより豊かになります。

まずは濃口しょうゆから始めて、

徐々にいろいろなタイプを試してみるのも楽しいですね。

スーパーで買える無添加しょうゆおすすめ10選

「無添加しょうゆを試してみたいけれどどこで買えばいいの?」

そんな疑問をお持ちの方も多いはず。

実は、わざわざ専門店や通販サイトを探さなくても、

お近くのスーパーで手に入る無添加しょうゆはたくさんあります。

イオン、イトーヨーカドー、西友、ライフなど、

全国チェーンのスーパーでも取り扱いが増えています。

ここでは、スーパーで気軽に買える無添加しょうゆの中から、

特におすすめの10商品をご紹介します。

初めての方でも選びやすいよう、それぞれの特徴や味わい、

おすすめの使い方も詳しく解説していきますね。

キッコーマン いつでも新鮮 しぼりたて丸大豆生しょうゆ

「生しょうゆ」のフレッシュな風味を、いつでも楽しめる

商品の特徴

キッコーマンの「いつでも新鮮」シリーズは、

全国のスーパーで見かける定番商品。

その中でも「しぼりたて丸大豆生しょうゆ」は、

最大の魅力は、鮮度キープボトル。

独自の二重構造により、開封後も空気に触れにくく、

常温保存で約90日間も鮮度が保たれます。

冷蔵庫に入れなくても品質が落ちにくいのは、

忙しい毎日の中で大きな助けになりますね。

原材料・製法

- 原材料:大豆(遺伝子組換えでない)、小麦、食塩

- 丸大豆100%使用で、上品な甘みとまろやかな旨味

- 火入れをしないため、酵素が生きていて風味豊か

こんな方におすすめ

- 無添加しょうゆを初めて試す方

- 全国どこでも買える商品が良い方

- 冷奴や卵かけごはんなど、「かけて」楽しみたい方

- 鮮度にこだわりたいけれど、冷蔵庫のスペースが限られている方

使い方のポイント

生しょうゆの華やかな香りを楽しむなら、

加熱しない「つけ・かけ料理」がおすすめ。

冷奴、刺身、卵かけごはん、おひたしなど、

素材にそのままかけるだけで、しょうゆの風味が引き立ちます。

もちろん、煮物や炒め物にも使えますが、

加熱すると香りが飛んでしまうため、仕上げに少し加えるのがコツ。

価格も手頃で、スーパーで気軽に買えるため、

「まずは一本、無添加しょうゆを試してみたい」

という方にぴったりの商品です。

イチビキ 無添加国産しょうゆ

国産原料100%、賞を受賞した確かな品質

商品の特徴

名古屋に本社を置く老舗メーカー、

イチビキの「無添加国産しょうゆ」は、

その名の通り国産丸大豆、国産小麦、国産塩だけで

作られた濃口しょうゆです。

令和6年度の全国醤油品評会で、

最高賞である農林水産大臣賞を受賞した実力派。

全国のしょうゆメーカーが腕を競う中での受賞は、

品質の高さを証明しています。

味わいは、まろやかで穏やかな香り。主張しすぎず、

どんな料理にもすっと馴染む優しい風味が特徴です。

国産原料にこだわる方、確かな品質のしょうゆを選びたい方に、

自信を持っておすすめできる一本。

原材料・製法

- 原材料:大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(国産)

- 高知県室戸の海洋深層水を使った塩を使用

- ミネラル分を含む塩が、味に深みを与える

こんな方におすすめ

- 国産原料100%にこだわりたい方

- 受賞歴のある確かな品質を求める方

- バランスの取れた、クセのないしょうゆが好きな方

- 家族みんなが使いやすい万能タイプを探している方

使い方のポイント

濃口しょうゆなので、煮物、炒め物、つけ・かけ料理と、

オールマイティに活躍します。特に、煮物に使うと、

まろやかな味わいが具材に優しく染み込み、ほっとする家庭の味に。

肉じゃが、筑前煮、ぶり大根など、

定番の和食にぜひ使ってみてください。

国産原料ならではの、素材の力を感じられるはずです。

イオンやイトーヨーカドーなど、

全国の大手スーパーで取り扱いがあるため、

見つけやすいのも嬉しいポイントです。

ヤマサ 有機丸大豆の吟選しょうゆ

有機JAS認証、オーガニックを手軽に

商品の特徴

ヤマサ醤油の「有機丸大豆の吟選しょうゆ」は、

有機栽培の丸大豆を使用し、有機JAS認証を取得した本格派。

「有機JASのしょうゆは高いのでは?」と思われるかもしれませんが、

この商品は比較的手頃な価格で、

スーパーでも購入できるのが大きな魅力。

オーガニック商品を気軽に試してみたい方にぴったりです。

味わいは、丸大豆ならではの深いコクと旨味。

香りも豊かで、和食全般に幅広く使える濃口タイプ。

有機認証の安心感と、コストパフォーマンスの良さを両立した、

バランスの良い一本です。

原材料・製法

- 原材料:有機大豆、有機小麦、食塩

- 有機JAS認証取得(化学肥料・農薬不使用)

- 遺伝子組み換え原料不使用

こんな方におすすめ

- 有機JAS認証の商品を選びたい方

- オーガニックを手頃な価格で試したい方

- 子どもの食事に安心して使いたい方

- スーパーで買える有機しょうゆを探している方

使い方のポイント

濃口しょうゆなので、毎日の料理にどんどん使えます。

煮物、炒め物、丼もの、つけだれと、用途を選びません。

特に、卵かけごはんや納豆など、シンプルな料理に使うと、

有機大豆の豊かな風味が際立ちます。

子どもの食事にも安心して使えるため、

家族全員で楽しめるしょうゆです。

イオンやライフなど、大手スーパーの

有機食品コーナーに置いてあることが多いので、

探してみてください。

フンドーキン 吉野杉樽天然醸造醤油

伝統の杉樽仕込み、九州の老舗が作る逸品

商品の特徴

大分県に本社を置く老舗メーカー、フンドーキンの

「吉野杉樽天然醸造醤油」は、

吉野杉の木樽で仕込んだ天然醸造しょうゆ。

木樽仕込みは、現在ではごく一部のメーカーしか行っていない

希少な製法。杉樽に棲みつく天然の微生物たちが、

長い時間をかけて複雑で奥深い味わいを生み出します。

杉の香りがほのかに感じられ、まろやかで上品な風味が特徴です。

天然醸造ならではの、ゆっくりと熟成された深い旨味。

「本物のしょうゆを味わいたい」という方に、

ぜひ試していただきたい一本です。

原材料・製法

- 原材料:大豆(遺伝子組換えでない)、小麦、食塩

- 吉野杉の木樽で長期熟成

- 天然醸造(自然の温度変化に任せた発酵)

こんな方におすすめ

- 伝統製法にこだわりたい方

- 木樽仕込みの風味を楽しみたい方

- スーパーで買える天然醸造を探している方

- 九州の老舗メーカーの味を試したい方

使い方のポイント

木樽由来の奥深い旨味は、煮物に使うと特に真価を発揮します。

肉じゃが、ぶり大根、筑前煮など、じっくり煮込む料理に使えば、

素材に深い味わいが染み込みます。

また、刺身や冷奴など、そのままかけて楽しむ料理にもおすすめ。

杉樽ならではの上品な香りが、シンプルな料理を格上げしてくれます。

西友やライフなど、一部のスーパーで取り扱いがあります。

見つけたら、ぜひ一度手に取ってみてください。

無印良品 天然醸造 丸大豆醤油 こいくち

意外な高品質、シンプルで信頼できる味

商品の特徴

無印良品の「天然醸造 丸大豆醤油 こいくち」は、

一見するとシンプルな商品に見えますが、

実は天然醸造・杉樽熟成という本格派。

国産丸大豆、国産小麦、天日塩を使い、

添加物は一切不使用。大量生産メーカーとは一線を画す、

丁寧な作りが光ります。無印良品らしい

シンプルなパッケージで、価格も良心的。

味わいは、深い旨味とまろやかなコク。

クセがなく、どんな料理にも合わせやすい万能タイプ。

「無印良品でこんな本格的なしょうゆが買えるなんて」

と驚く方も多い、隠れた名品です。

原材料・製法

- 原材料:大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(天日塩)

- 天然醸造・杉樽熟成

- 長期発酵による豊かな風味

こんな方におすすめ

- 無印良品の店舗で気軽に買いたい方

- 天然醸造を手頃な価格で試したい方

- シンプルで飾らないものが好きな方

- 国産原料にこだわりたい方

使い方のポイント

濃口しょうゆとして、日常の料理全般に使えます。

煮物、炒め物、つけ・かけ料理と、オールマイティに活躍。

特に、卵かけごはんや納豆など、シンプルな朝ごはんに使うと、

天然醸造ならではの豊かな風味が感じられます。

無印良品の店舗ならどこでも購入できるので、

日用品の買い物のついでに手に取ってみてはいかがでしょうか。

マルシマ 純正醤油 濃口

天然醸造、昔ながらの製法を守る

商品の特徴

広島県の老舗メーカー、マルシマの「純正醤油 濃口」は

、創業以来守り続けてきた伝統製法で作られる天然醸造しょうゆ。

国産丸大豆、国産小麦、天日塩のみを使用し、

杉桶でじっくりと熟成。一切の添加物を使わず、

自然の力だけで仕上げた、昔ながらの味わいです。

まろやかで深みのあるコク、芳醇な香り。

「おばあちゃんの家で食べた煮物の味」を思い出すような、

懐かしくてほっとする風味が魅力です。

原材料・製法

- 原材料:大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(天日塩)

- 天然醸造・杉桶仕込み

- 長期熟成による深い旨味

こんな方におすすめ

- 昔ながらの製法にこだわりたい方

- 天然醸造の深い味わいを楽しみたい方

- 広島県の老舗メーカーの味を試したい方

- 自然食品店やオーガニックスーパーでよく買い物をする方

使い方のポイント

煮物に使うと、マルシマのしょうゆの真価が発揮されます。

ぶり大根、いわしの梅煮、里芋の煮っころがしなど、

じっくり煮込む料理に使えば、具材に深い味わいが染み込みます。

大手スーパーよりも、自然食品店やオーガニックスーパー、

一部の地域スーパーで取り扱いがあることが多いです。

正田醤油 有機丸大豆醤油

群馬の老舗、有機JAS認証で安心

商品の特徴

群馬県館林市に本社を置く正田醤油の「有機丸大豆醤油」は、

有機JAS認証を取得した本格派。

有機栽培の大豆と小麦を使い、伝統的な製法でじっくりと熟成。

まろやかな甘みと深いコク、華やかな香りが特徴です。

正田醤油は、江戸時代から続く老舗でありながら、

革新的な技術開発にも積極的。伝統と革新のバランスが取れた、

信頼できるメーカーです。

原材料・製法

- 原材料:有機大豆、有機小麦、食塩

- 有機JAS認証取得

- 本醸造方式

こんな方におすすめ

- 有機JAS認証の商品を選びたい方

- 老舗メーカーの安心感を求める方

- 関東圏にお住まいの方(地元スーパーで見つけやすい)

使い方のポイント

濃口しょうゆとして、日常使いに最適。煮物、炒め物、

つけだれと、幅広く活躍します。

関東圏のスーパー(ベイシアやとりせんなど)で

取り扱いが多いため、お近くにお住まいの方はぜひ探してみてください。

チョーコー 超特選 有機醤油

長崎の老舗、濃厚な旨味が特徴

商品の特徴

長崎県に本社を置くチョーコー醤油の「超特選 有機醤油」は、

有機JAS認証を取得し、特選クラスを超える

「超特選」の等級を持つ高品質なしょうゆ。

通常のしょうゆより旨味成分(全窒素分)が多く、

濃厚で深いコクが特徴。九州ならではの甘みを感じる味わいで、

刺身や卵かけごはんなど、そのままかけて

楽しむ料理に特におすすめです。

原材料・製法

- 原材料:有機大豆、有機小麦、食塩

- 有機JAS認証取得

- 超特選等級(旨味成分が豊富)

こんな方におすすめ

- 濃厚な旨味を楽しみたい方

- 有機認証の高品質なしょうゆを求める方

- 九州の味が好きな方

使い方のポイント

刺身、卵かけごはん、冷奴など、つけ・かけ料理に特におすすめ。

濃厚な旨味が、素材の美味しさをぐっと引き立てます。

全国の大手スーパーや、九州地方のスーパーで取り扱いがあります。

笛木醤油 金笛 本醸造醤油

埼玉の老舗、木桶仕込みの伝統の味

商品の特徴

埼玉県川島町の笛木醤油は、天保年間創業の老舗。

「金笛」ブランドの本醸造醤油は、木桶仕込みにこだわり、

添加物を一切使わない伝統製法で作られています。

国産丸大豆、国産小麦、天日塩を使用し、

木桶の中でゆっくりと発酵・熟成。

まろやかで優しい味わい、木桶ならではの奥深い旨味が魅力です。

原材料・製法

- 原材料:大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(天日塩)

- 木桶仕込み

- 本醸造方式

こんな方におすすめ

- 木桶仕込みの風味を楽しみたい方

- 埼玉県や関東圏にお住まいの方

- 老舗の伝統を大切にしたい方

使い方のポイント

煮物や炒め物など、加熱調理に使うと、木桶仕込みの深い旨味が料理に染み込みます。

関東圏のスーパーや自然食品店で取り扱いがあるほか、通販でも購入可能です。

キノエネ 本醸造特選醤油

和歌山の老舗、上品な味わい

商品の特徴

和歌山県湯浅町に本社を置くキノエネ醤油は、

湯浅醤油のルーツを持つ老舗メーカー。

「本醸造特選醤油」は、丸大豆、小麦、食塩のみで仕込んだ本格派。

上品な甘みと、まろやかな口当たりが特徴。

関西風の優しい味わいで、素材の良さを引き立てます。

原材料・製法

- 原材料:大豆、小麦、食塩

- 本醸造方式

- 特選等級(旨味成分が豊富)

こんな方におすすめ

- 関西風の上品な味わいが好きな方

- 湯浅醤油の伝統を味わいたい方

- 和歌山県や関西圏にお住まいの方

使い方のポイント

煮物、お吸い物、炊き込みごはんなど、素材の味を大切にしたい料理に。

関西圏のスーパーや、一部の全国チェーン店で取り扱いがあります。

スーパーで買える無添加しょうゆは、どれも個性豊か。

まずは気になるものを一本試して、

お気に入りを見つけてみてください。

こだわり派におすすめ|通販で買える本格無添加しょうゆ7選

「もっと本格的な無添加しょうゆを試してみたい」

「職人が丹精込めて作った、特別なしょうゆを味わいたい」

スーパーで買える商品も良いけれど、さらに一歩踏み込んで、

作り手のこだわりが詰まったしょうゆを探している方へ。

ここでは、通販でしか手に入らない希少な逸品や、

伝統製法を守り続ける蔵元のしょうゆをご紹介します。

価格は少し高めですが、その分、素材選びから

製造工程まで一切の妥協がありません。

特別な日の料理や、大切な人へのギフトにもぴったりの7本です。

井上古式しょうゆ|伝統的な木桶仕込み

最高峰と評される、究極の天然醸造

商品の特徴

島根県出雲市の井上醤油店が作る「井上古式しょうゆ」は、

多くの無添加愛好家から「最高峰」と称される逸品。

明治14年創業の蔵元が、100年以上使い続けている木桶で、

昔ながらの製法を一切変えずに醸造。機械に頼らず、

職人の手と目と舌で、一樽一樽丁寧に仕上げられています。

仕込みには、島根県産の丸大豆と小麦、

そして天日塩のみ。2年以上の歳月をかけて、

蔵に棲みつく微生物たちがゆっくりと発酵・熟成させることで、

深く複雑な旨味と、芳醇で気品ある香りが生まれます。

一口含むと、まろやかさの中に力強いコクが広がり、

後味はすっきり。「これがしょうゆの本当の味なのか」と、

多くの人が感動する味わいです。

原材料・製法

- 原材料:大豆(島根県産)、小麦(島根県産)、食塩(天日塩)

- 100年以上の木桶で天然醸造

- 2年以上の長期熟成

- 機械を使わない昔ながらの製法

こんな方におすすめ

- 最高品質の無添加しょうゆを味わいたい方

- 伝統製法を守る蔵元を応援したい方

- 特別な日の料理やおもてなしに使いたい方

- 大切な人へのギフトを探している方

使い方のポイント

井上古式しょうゆは、その豊かな風味を存分に楽しむため、

まずはそのままかけて味わってみてください。

冷奴、刺身、卵かけごはん、おひたし。

シンプルな料理にこそ、このしょうゆの真価が光ります。

煮物や炒め物にももちろん使えますが、

加熱すると香りが飛んでしまうため、「ここぞ」という時に、

贅沢に使いたい一本です。

価格は500mlで2,000円前後と高めですが、

一度味わえば納得の価値。通販でのみ購入可能で、

蔵元の公式サイトやAmazon、楽天市場などで取り扱いがあります。

海の精 旨しぼり醤油|有機原料使用

有機大豆と伝統海塩が生む、濃厚な旨味

商品の特徴

「海の精」ブランドで知られる会社が手がける

「旨しぼり醤油」は、国産有機の大豆と小麦、

そして伝統製法で作られた天然塩「海の精」を使用した

、こだわりの濃口しょうゆ。

有機JAS認証を取得し、原料から製法まで一切妥協なし。

秩父山系の天然水で仕込み、長期間じっくりと熟成させることで、

濃厚な旨味と深いコクが生まれます。

特筆すべきは、使用している塩。

化学的に精製された食塩ではなく、

海水から作られたミネラル豊富な天然塩を使うことで、

まろやかでバランスの取れた味わいに仕上がっています。

「海の精」ブランドのファンはもちろん、

オーガニックにこだわる方、塩の質まで

気にする方に支持される一本です。

原材料・製法

- 原材料:有機大豆(国産)、有機小麦(国産)、食塩(海の精)

- 有機JAS認証取得

- 秩父山系の天然水使用

- 長期熟成による深いコク

こんな方におすすめ

- 有機JAS認証の最高品質を求める方

- 塩の質にもこだわりたい方

- オーガニックライフを実践している方

- 濃厚な旨味のしょうゆが好きな方

使い方のポイント

濃口しょうゆとして、日常使いから特別な料理まで

幅広く活躍。煮物、炒め物、つけ・かけ料理と、

オールマイティに使えます。

特に、煮物に使うと、有機大豆の豊かな旨味と

天然塩のまろやかさが具材に染み込み、

深い味わいに。肉じゃが、ぶり大根、筑前煮など、

じっくり煮込む料理におすすめです。

公式通販サイトやAmazon、楽天市場、

自然食品店のオンラインショップなどで購入できます。

大徳醤油|創業100年以上の天然醸造

四季が育む、蔵付き微生物の力

商品の特徴

兵庫県たつの市の大徳醤油は、

創業100年以上の歴史を持つ老舗蔵元。

「龍野の町で醤油づくり」を合言葉に、

伝統的な天然醸造を守り続けています。

最大の特徴は、速醸(そくじょう)を一切しないこと。

温度管理や培養酵母を加えて発酵を早める方法は使わず、

春夏秋冬の自然な温度変化に任せて、

じっくりと時間をかけて熟成させます。

蔵に棲みつく微生物たちが、

気温や湿度の変化とともに活動し、

複雑で奥深い味わいを生み出す。

これこそが、日本の伝統製法そのものです。

国産原料にこだわり、化学調味料・保存料・

遺伝子組み換え原料は一切不使用。

「本物のしょうゆを未来のこどもたちに残したい」

という思いが、一滴一滴に込められています。

原材料・製法

- 原材料:大豆(国産)、小麦(国産)、食塩

- 天然醸造(速醸なし)

- 蔵付き微生物による自然発酵

- 四季の温度変化に任せた長期熟成

こんな方におすすめ

- 伝統製法を守る蔵元を応援したい方

- 天然醸造の深い味わいを楽しみたい方

- 兵庫県龍野の醤油文化に興味がある方

- 化学的な工程を一切排除したしょうゆを求める方

使い方のポイント

天然醸造ならではの深い旨味は、煮物に使うと特に真価を発揮。

ぶり大根、いわしの梅煮、里芋の煮っころがしなど、

じっくり煮込む料理に使えば、素材に味が染み込み、

ほっとする家庭の味に。

公式通販サイトやAmazon、楽天市場で購入可能。

詰め合わせギフトセットもあるため、

贈り物にも最適です。

丸中醤油 丸中醸造醤油|低温熟成の逸品

愛知の老舗、香りと旨みのバランスが絶妙

商品の特徴

愛知県碧南市の丸中醤油は、明治40年創業の老舗蔵元。

「丸中醸造醤油」は、国産大豆、国産小麦、天日塩を使い、

低温でじっくり熟成させた古式製法のしょうゆです。

低温熟成の利点は、発酵がゆっくり進むことで、

雑味が少なく、香りと旨みのバランスが整うこと。

まろやかで優しい味わいながら、しっかりとしたコクもあり、

和食全般に使いやすい万能タイプです。

丸中醤油の種類の中でも、この「丸中醸造醤油」は一番使いやすく、

刺身・寿司から煮物・汁物まで、家庭料理全般に活躍します。

原材料・製法

- 原材料:大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(天日塩)

- 低温熟成による古式製法

- 天然醸造

こんな方におすすめ

- バランスの取れた万能しょうゆを探している方

- 愛知県の老舗蔵元の味を試したい方

- 香りと旨みの両方を楽しみたい方

- 日常使いできる高品質なしょうゆが欲しい方

使い方のポイント

濃口しょうゆとして、日常の料理全般に。

煮物、炒め物、つけ・かけ料理と、どんな料理にもすっと馴染みます。

特に、刺身や寿司など、生の魚介に合わせると、

香りの良さが際立ちます。わさびとの相性も抜群。

公式通販サイトやAmazon、楽天市場で購入できます。

足立醸造 有機国産醤油|杉桶仕込みの芳醇な香り

岐阜の蔵元、木桶の香りが生きる

商品の特徴

岐阜県山県市の足立醸造は、有機JAS認証を取得した、

こだわりの蔵元。「有機国産醤油」は、

有機栽培の国産大豆と国産小麦を使い、

杉桶でじっくりと熟成させた天然醸造しょうゆです。

杉桶仕込みならではの、ほのかな木の香り。

まろやかで優しい味わいの中に、

しっかりとした旨味とコクが感じられます。

有機認証と天然醸造、そして杉桶仕込みという三拍子が揃った、

安心と美味しさを兼ね備えた一本。

オーガニックにこだわる方、伝統製法を大切にする方に、

自信を持っておすすめできます。

原材料・製法

- 原材料:有機大豆(国産)、有機小麦(国産)、食塩

- 有機JAS認証取得

- 杉桶仕込み・天然醸造

- 長期熟成

こんな方におすすめ

- 有機JAS認証と天然醸造の両方を求める方

- 杉桶仕込みの風味を楽しみたい方

- 岐阜県の蔵元を応援したい方

- 安心と美味しさを両立したい方

使い方のポイント

煮物や炒め物に使うと、杉桶由来の奥深い旨味が

料理に染み込みます。肉じゃが、筑前煮、

炊き込みごはんなど、和食の定番料理に。

公式通販サイトや自然食品店のオンラインショップで購入可能です。

ヤマヒサ 杉樽仕込醤油|鹿児島の伝統、甘みと旨み

九州ならではの、まろやかな甘み

商品の特徴

鹿児島県日置市のヤマヒサは、明治21年創業の老舗蔵元。

「杉樽仕込醤油」は、国産丸大豆、国産小麦、天日塩を使い、

杉樽でじっくりと熟成させた天然醸造しょうゆです。

九州のしょうゆは、甘みが強いのが特徴。

ヤマヒサのしょうゆも、まろやかな甘みと深い旨味があり、

刺身や卵かけごはんなど、

そのままかけて楽しむ料理に特におすすめです。

杉樽仕込みならではの、ほのかな木の香りと、

長期熟成による複雑な味わい。九州の味が好きな方、

甘口のしょうゆを探している方にぴったりです。

原材料・製法

- 原材料:大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(天日塩)

- 杉樽仕込み・天然醸造

- 長期熟成

こんな方におすすめ

- 九州の甘口しょうゆが好きな方

- 杉樽仕込みの風味を楽しみたい方

- 鹿児島県の老舗蔵元を応援したい方

- 刺身や卵かけごはんに使いたい方

使い方のポイント

刺身、卵かけごはん、冷奴など、つけ・かけ料理に特におすすめ。

まろやかな甘みが、素材の美味しさを引き立てます。

公式通販サイトやAmazon、楽天市場で購入できます。

小豆島 ヤマロク醤油 鶴醤|四年熟成の究極

木桶職人が守る、日本最高峰のしょうゆ

商品の特徴

香川県小豆島のヤマロク醤油は、

木桶を自社で修復・製作する、日本でも数少ない蔵元。

「鶴醤(つるびしお)」は、4年熟成という

圧倒的な時間をかけて作られる、究極の再仕込みしょうゆです。

再仕込みしょうゆとは、通常は塩水で仕込むところを、

生揚げしょうゆで仕込む贅沢な製法。

4年もの歳月をかけて二度仕込みすることで、

驚くほど濃厚で深い旨味と、芳醇な香りが生まれます。

一滴一滴に、職人の技と情熱が込められた、

まさに芸術品のようなしょうゆ。価格は高めですが、

その価値は十分にあります。

原材料・製法

- 原材料:大豆(国産)、小麦(国産)、食塩

- 木桶仕込み・天然醸造

- 4年熟成の再仕込みしょうゆ

- 小豆島の伝統製法

こんな方におすすめ

- 最高峰の再仕込みしょうゆを味わいたい方

- 木桶職人の技術を応援したい方

- 特別な日の料理に使いたい方

- 大切な人へのギフトを探している方

使い方のポイント

濃厚な旨味を楽しむため、そのままかけて味わうのがおすすめ。

刺身、寿司、冷奴、卵かけごはんなど、

シンプルな料理に使えば、鶴醤の真価が光ります。

加熱すると香りが飛んでしまうため、

煮物や炒め物には、仕上げに少量加える程度に。

公式通販サイトやAmazon、楽天市場で購入可能。

720mlで3,000円前後と高価ですが、

一度は味わってみたい逸品です。

通販で買える本格無添加しょうゆは、

どれも作り手の情熱とこだわりが詰まった特別な一本。

日常使いのしょうゆとは別に、

「ここぞ」という時のために常備しておくのもおすすめです。

グルテンフリー対応|小麦不使用の無添加しょうゆ

「小麦アレルギーがあるから、しょうゆは使えない」

「グルテンフリー生活を始めたけれど、しょうゆが恋しい」

そんな悩みをお持ちの方に朗報です。

実は、小麦を使わずに作られた

「小麦不使用しょうゆ」があることをご存じですか?

通常のしょうゆは、大豆と小麦を原料としていますが、

小麦を使わずに大豆だけ(または米や雑穀)で

醸造したしょうゆなら、グルテンを気にせず安心して使えます。

しかも、無添加で体に優しい商品も増えているんです。

ここでは、小麦不使用のしょうゆの特徴と、

おすすめの商品をご紹介します。

小麦不使用しょうゆとは

小麦不使用しょうゆは、その名の通り

小麦を一切使わずに作られたしょうゆのこと。

主に「たまりしょうゆ」タイプが該当し、

大豆を主原料として醸造されます。

通常のしょうゆは、大豆と小麦をほぼ同量使いますが、

たまりしょうゆは大豆の割合が圧倒的に多く、

小麦を全く使わないか、使ってもごく少量。

そのため、グルテンを含まない

、またはグルテン含有量が極めて少ないしょうゆに仕上がります。

小麦不使用しょうゆの特徴

味わい

大豆由来の濃厚な旨味と、とろみのある質感が特徴。

色は濃く、深い赤褐色。香りは控えめですが、

口に含むと大豆の甘みとコクが広がります。

通常のしょうゆよりも濃厚で、

少量でもしっかりとした味わいを楽しめます。

使い方

刺身、寿司、冷奴など、そのままかけて楽しむ

「つけ・かけ料理」に特におすすめ。

照り焼きや蒲焼きなど、照りを出したい料理にも最適です。

もちろん、煮物や炒め物にも使えますが、

濃い色が付くため、使いすぎには注意が必要です。

こんな方におすすめ

- 小麦アレルギーの方:小麦を含まないため、アレルギーの心配なく使える

- グルテンフリー生活を実践している方:セリアック病やグルテン過敏症の方にも安心

- 濃厚な旨味が好きな方:大豆の深いコクと旨味を存分に楽しめる

- お刺身や寿司が好きな方:高級寿司店でも使われる、本格的な味わい

おすすめの小麦不使用無添加しょうゆ

ここからは、小麦不使用で無添加のしょうゆを3つご紹介します。

どれもグルテンフリー対応で、安心して使える商品ばかりです。

1. サンジルシ 特級たまりしょうゆ

愛知県の老舗、小麦ゼロのたまり

愛知県碧南市のサンジルシ醸造が作る「特級たまりしょうゆ」は、

小麦を一切使わず、大豆と食塩のみで醸造された、

完全グルテンフリーのたまりしょうゆ。

国産大豆を使用し、2年以上の長期熟成。

濃厚でまろやかな旨味と、とろりとした質感が特徴です。

刺身や寿司に使えば、魚の美味しさを引き立て、

わさびとの相性も抜群。

添加物は一切不使用で、大豆と塩だけというシンプルさ。

小麦アレルギーの方でも安心して使える、信頼の一本です。

原材料:大豆(国産)、食塩

製法:天然醸造、2年以上熟成

購入方法:公式通販サイト、Amazon、楽天市場

小麦不使用しょうゆを選ぶ際の注意点

小麦不使用しょうゆを選ぶ際、いくつか注意したいポイントがあります。

「グルテンフリー」表示を確認

「小麦不使用」と書かれていても、

製造工程で小麦を使った製品と同じ設備を使用している場合、

微量のグルテンが混入する可能性があります。

重度の小麦アレルギーやセリアック病の方は、

「グルテンフリー認証」を取得している商品を選ぶか、

メーカーに直接問い合わせて確認することをおすすめします。

たまりしょうゆでも小麦を使う商品がある

「たまりしょうゆ」と聞くと、自動的に

小麦不使用だと思われがちですが、

実はたまりしょうゆの中にも

少量の小麦を使用している商品があります。

必ず原材料表示を確認し、「大豆、食塩」のみの記載があるか、

または「小麦不使用」と明記されているかをチェックしましょう。

味が濃いため、使いすぎに注意

小麦不使用のたまりしょうゆは、通常のしょうゆより濃厚なため、

同じ量を使うと味が濃くなりすぎることがあります。

最初は少量から試して、好みの濃さに調整するのがコツ。

特に煮物に使う際は、色も濃く付くため、

少なめに使うのがおすすめです。

小麦不使用しょうゆで、もっと自由な食生活を

小麦アレルギーやグルテンフリー生活を送っていると、

「しょうゆが使えない」ことが大きなストレスになることもあります。

でも、小麦不使用のしょうゆがあれば、刺身も、煮物も、

卵かけごはんも、安心して楽しめます。

しかも、無添加で体に優しい商品を選べば、健康面でも安心。

「しょうゆを諦めていた」という方も、ぜひ一度、

小麦不使用のしょうゆを試してみてください。

大豆だけで作られたしょうゆの、濃厚で力強い美味しさに、

きっと驚くはずです。

グルテンフリーだからといって、味を妥協する必要はありません。

むしろ、通常のしょうゆとは違う、

奥深い旨味を楽しめるチャンスです。

小麦不使用の無添加しょうゆで、もっと自由に、

もっと美味しく、食事を楽しみましょう。

無添加しょうゆのよくある質問

無添加しょうゆを初めて使う方から、よく寄せられる疑問や不安にお答えします。

「開封後の保存方法は?」「白いものが浮いているけど大丈夫?」

「なぜ値段が高いの?」など、無添加しょうゆならではの疑問を、

分かりやすく解説していきます。

これを読めば、安心して無添加しょうゆを使いこなせるようになりますよ。

開封後の保存方法と賞味期限は?

基本は冷蔵庫保存、常温でもOKな商品も

無添加しょうゆは、保存料が入っていないため、

開封後の保存方法が気になりますよね。

開封後の保存方法

冷蔵庫保存が基本

開封後は、冷蔵庫で保存するのが基本です。

冷蔵庫に入れることで、酸化や風味の劣化を防ぎ、

美味しさを長く保つことができます。

特に、天然醸造や生しょうゆなど、火入れをしていないタイプは

、冷蔵庫保存が推奨されています。

冷蔵庫のドアポケットに入れておけば、

使うときにすぐ取り出せて便利です。

鮮度キープボトルなら常温もOK

キッコーマンの「いつでも新鮮」シリーズのような、

鮮度キープボトルを使った商品は、

開封後も常温保存が可能。

空気に触れにくい二重構造になっているため、

常温でも90〜120日間ほど鮮度が保たれます。

冷蔵庫のスペースが限られている方や、

料理中にサッと使いたい方には便利ですね。

ただし、直射日光が当たる場所や、

コンロの近くなど高温になる場所は避けましょう。

涼しい場所で保管することが大切です。

開封後の賞味期限の目安

無添加しょうゆは、開封後どのくらいの期間で使い切れば良いのでしょうか。

- 冷蔵庫保存:開封後1〜3ヶ月が目安

- 常温保存:開封後1ヶ月以内が目安(鮮度キープボトルを除く)

- 鮮度キープボトル(常温):開封後90〜120日が目安

もちろん、賞味期限が切れたからといって、

すぐに食べられなくなるわけではありません。

ただし、時間が経つと風味が落ち、色が濃くなったり、

香りが弱くなったりします。

「しょうゆの香りが弱くなった」

「味が落ちた気がする」と感じたら、

それが使い切りのサインです。

美味しく使い切るコツ

無添加しょうゆを最後まで美味しく使い切るには、

使い切れるサイズを選ぶことが大切。

家族の人数や使用頻度に合わせて、

適切な容量を選びましょう。「大容量の方がお得」

と思いがちですが、使い切れずに風味が落ちてしまっては本末転倒。

少量サイズから始めて、使い切れそうなら次は大きいサイズに、

という順番がおすすめです。

白い浮遊物は何?使っても大丈夫?

産膜酵母という天然の酵母、品質には問題なし

無添加しょうゆを使っていると、表面に白い膜のようなものや、

白い浮遊物が見えることがあります。

「カビ?」「腐ってる?」と驚く方も多いのですが、

ご安心ください。

白い浮遊物の正体

この白いものの正体は、産膜酵母(さんまくこうぼ)

という天然の酵母です。

産膜酵母は、しょうゆの表面に膜を張る酵母の一種で、

空気に触れることで発生します。無添加しょうゆには

保存料や酸化防止剤が入っていないため、

開封後にこの産膜酵母が現れやすいのです。

体に害はない?

産膜酵母は人体に無害で、食べても健康上の問題はありません。

むしろ、「添加物が入っていない証拠」

「天然醸造の証」とも言えます。

ただし、見た目が気になる方や、風味が気になる方は、

取り除いてから使っても大丈夫です。

取り除き方と予防法

取り除き方

清潔なスプーンやキッチンペーパーで、

そっとすくい取るだけでOK。無理に全部取ろうとせず、

表面の膜を軽く取り除く程度で十分です。

予防法

- 冷蔵庫で保管する:低温では産膜酵母が発生しにくい

- 開封後は早めに使い切る:長期間放置しないことが大切

- 空気に触れる時間を短くする:使ったらすぐにフタを閉める

- 鮮度キープボトルを選ぶ:空気に触れにくい構造のボトルなら発生しにくい

産膜酵母は、無添加しょうゆを使う上で避けられない自然現象。

神経質になりすぎず、「これも無添加の証」と前向きに受け止めましょう。

値段が高いのはなぜ?

手間と時間、そして素材へのこだわりが価格に反映

無添加しょうゆは、一般的なしょうゆに比べて価格が高めです。

「なぜこんなに高いの?」と疑問に思う方も多いはず。

その理由を、一つずつ解説していきます。

理由1:国産原料の使用

多くの無添加しょうゆは、国産の大豆・小麦・塩を使用しています。

海外産の大豆に比べて、国産大豆は価格が数倍高く、

小麦も同様です。さらに、有機栽培や特別栽培の原料を使えば、

コストはさらに上がります。

しかし、国産原料は安全性が高く、

風味も豊か。価格に見合った価値があります。

理由2:長期熟成に時間と手間がかかる

天然醸造のしょうゆは、完成までに6ヶ月から3年もの時間がかかります。

その間、蔵の中で桶を管理し、温度や湿度を見守り、

発酵の具合を確認する。機械に頼らず、職人の手と目と舌で、

一樽一樽丁寧に育てるため、膨大な手間と時間がかかります。

さらに、長期熟成の間は桶が使えないため、

回転率も悪く、生産量が限られます。これが価格に反映されるのです。

理由3:大量生産ができない

一般的なしょうゆは、短期間で大量生産できるよう、効率化された製法を採用しています。

一方、無添加しょうゆ、特に天然醸造のしょうゆは、

自然の力に任せた製法のため、大量生産には向きません。

木桶の数にも限りがあり、一度に仕込める量も限られています。

希少性が高いため、価格も高くなります。

理由4:添加物で調整しないため、歩留まりが悪い

一般的なしょうゆは、添加物を使って味や香りを調整し、

効率よく製品を仕上げることができます。

しかし、無添加しょうゆは、原材料と自然の力だけで仕上げるため、

思うような風味が出なかったり、

発酵が上手くいかなかったりすることもあります。

その分、歩留まり(原料から製品になる割合)が悪く、

コストが上がります。

価格は「品質と安全性への投資」

無添加しょうゆの価格は、決して「ぼったくり」ではありません。

国産原料の安全性、職人の技術と手間、長期熟成の時間、

そして添加物に頼らない丁寧な製法。すべてが、

価格に反映されています。

毎日使う調味料だからこそ、品質と安全性に投資する価値があります。

「少し高いけれど、家族の健康を守るため」

「本物の味を楽しむため」と考えれば、

納得できる価格ではないでしょうか。

子どもの離乳食にはいつから使える?

離乳食中期から少量ずつ、無添加なら安心

「赤ちゃんの離乳食に、しょうゆはいつから使っていいの?」これは、

多くのママ・パパが抱える疑問です。

離乳食でのしょうゆ開始時期

しょうゆは、離乳食中期(生後7〜8ヶ月頃)から

使い始めることができます。

ただし、最初はほんの1〜2滴から。

赤ちゃんの腎臓はまだ未発達なので、

塩分の摂りすぎには十分注意が必要です。

無添加しょうゆが安心な理由

離乳食に使うなら、無添加しょうゆが断然おすすめです。

添加物が入っていないため、赤ちゃんの体に負担をかけず、

素材本来の味を覚えさせることができます。

化学調味料や保存料を避けたいという親心にも、

しっかり応えてくれます。

使い方のポイント

最初は香りづけ程度

離乳食中期(7〜8ヶ月)は、

1〜2滴をお湯で薄めて使う程度。おかゆやうどん、

野菜の煮物に、ほんの少しだけ加えて香りづけに。

離乳食後期(9〜11ヶ月)からは少し増やす

離乳食後期になったら、少しずつ量を増やしてOK。

それでも、小さじ1/4〜1/2程度が目安です。

1歳以降も控えめに

1歳を過ぎても、大人と同じ量は使いません。

幼児期は、大人の1/3〜1/2程度の塩分量に抑えましょう。

減塩タイプや白湯で薄める工夫も

塩分が気になる場合は、減塩タイプのしょうゆを選んだり、

白湯で薄めて使ったりするのも良い方法です。

注意点

- アレルギーに注意:しょうゆには大豆と小麦が含まれるため、初めて使う際は少量から試し、アレルギー反応がないか確認しましょう。

- 塩分の摂りすぎに注意:しょうゆは塩分が多いため、使いすぎは禁物。「ほんのり味がする」程度で十分です。

- 素材の味を大切に:離乳食は、素材本来の味を覚える大切な時期。しょうゆに頼りすぎず、だしの旨味や野菜の甘みを感じさせてあげましょう。

無添加しょうゆなら、安心して赤ちゃんの離乳食に使えます。

ただし、「無添加だから安全」と油断せず、

使う量には十分注意してくださいね。

これらの疑問を解消できれば、無添加しょうゆをもっと安心して、

もっと楽しく使えるはずです。分からないことがあれば、

メーカーに直接問い合わせるのも良い方法。

多くの蔵元は、丁寧に答えてくれますよ。

まとめ:毎日使うしょうゆだからこそ、無添加を選ぼう

ここまで、無添加しょうゆの選び方から、おすすめ商品、

よくある質問まで、たっぷりとご紹介してきました。

最後に、この記事の内容を振り返りながら、

「なぜ無添加しょうゆを選ぶのか」をあらためて考えてみましょう。

無添加しょうゆは、体に優しく、素材本来の味を楽しめる

無添加しょうゆの最大の魅力は、

保存料・着色料・香料・化学調味料を一切使わず、

大豆・小麦・食塩だけで作られていること。

添加物が入っていないため、体への負担が少なく

、小さなお子さんがいるご家庭でも安心して使えます。

また、長い時間をかけて発酵・熟成させることで生まれる、

自然な旨味と深いコク。人工的な味の調整がないからこそ、

素材そのものが持つ豊かな風味を存分に味わえます。

毎日の料理に使う調味料だからこそ、

「本物の味」を選びたいですよね。

選び方のポイントを押さえれば、自分に合った一本が見つかる

無添加しょうゆを選ぶ際は、次の5つのポイントを押さえましょう。

1. 原材料をチェック

「大豆、小麦、食塩」だけが記載されているか確認。

丸大豆使用なら、さらに風味豊か。

2. 製造方法を確認

本醸造は添加物不使用、天然醸造はさらに自然に寄り添った製法。

木桶仕込みや杉樽熟成なら、奥深い味わいが楽しめます。

3. 国産原料にこだわる

国産大豆・国産小麦・天日塩を使用した商品なら、

安全性と風味の両方で安心。

4. 容器と容量を考える

鮮度キープボトルなら開封後も長持ち。

使い切れるサイズを選ぶことが、美味しさを保つコツ。

5. 有機JAS認証マークを探す

化学肥料・農薬不使用の有機栽培原料を使った商品なら、

最高レベルの安心感。

これらのポイントを参考にすれば、

自分や家族にぴったりの一本が見つかります。

スーパーで買える手軽な商品から、通販の本格派まで選択肢は豊富

無添加しょうゆは、決して「特別な場所でしか買えない」ものではありません。

キッコーマン、イチビキ、ヤマサなど、

全国のスーパーで気軽に買える商品もたくさんあります。

無印良品の店舗でも、天然醸造の本格派が手に入ります。

「まずは試してみたい」という方は、

スーパーで買える手頃な商品から始めてみましょう。

そして、「もっとこだわりたい」「特別な味を楽しみたい」

という方には、通販で買える本格派がおすすめ。

井上古式しょうゆ、海の精、ヤマロク醤油の鶴醤など、

職人が丹精込めて作った逸品は、一度味わえば忘れられない美味しさです。

日常使いと特別な日用、2本を使い分けるのも楽しいですね。

グルテンフリーや減塩など、ニーズに合わせた選択肢も

小麦アレルギーやグルテンフリー生活を送っている方には、

小麦不使用のたまりしょうゆがおすすめ。

大豆だけで作られた濃厚な旨味を楽しめます。

また、塩分が気になる方には、

減塩タイプも選択肢の一つ。ただし、

無添加と減塩を両立した商品は少ないため、

どちらを優先するかは、ご自身の健康状態に合わせて判断しましょう。

用途に応じて、濃口、薄口、たまり、減塩と、

タイプを使い分けることで、料理の幅もぐっと広がります。

無添加しょうゆは、家族の健康を守る選択

しょうゆは、和食の要。煮物、炒め物、つけ・かけ料理と、

毎日のように使う調味料です。

だからこそ、「何を選ぶか」は、家族の健康を左右する大切な選択。

無添加しょうゆを選ぶことは、添加物を避けるという消極的な選択ではなく、

本物の味を知り、丁寧な暮らしを楽しむための積極的な選択です。

「少し高いな」と感じるかもしれません。

でも、その価格には、国産原料の安全性、

職人の技術と手間、長期熟成の時間、

そして添加物に頼らない丁寧な製法が込められています。

毎日使う調味料だからこそ、品質と安全性に投資する価値があります。

まずは一本、試してみよう

「無添加しょうゆ、気になるけど、どれを選べばいいか分からない」

そんな方は、まずスーパーで買える手頃な一本から始めてみてください。

キッコーマンの「いつでも新鮮 しぼりたて丸大豆生しょうゆ」や、

イチビキの「無添加国産しょうゆ」なら、

全国どこでも手に入ります。

一度使ってみれば、その風味の豊かさと、

素材本来の味わいに驚くはず。

「こんなに違うんだ」と実感できるはずです。

そして、もっとこだわりたくなったら、

天然醸造や木桶仕込みの本格派にチャレンジしてみましょう。

しょうゆの奥深さ、面白さが、どんどん見えてきます。

無添加しょうゆで、もっと豊かな食卓を

無添加しょうゆは、ただの調味料ではありません。

日本の風土が育てた微生物たち、職人の技術と情熱、

長い時間をかけた発酵と熟成。

そのすべてが詰まった、日本の食文化の結晶です。

毎日の食卓に、無添加しょうゆを取り入れることで、

料理の味が変わり、家族の健康が守られ、

そして食事の時間がもっと豊かになります。

「何を食べるか」だけでなく、「何を使って料理するか」にも気を配る。

それが、丁寧な暮らしの第一歩です。

さあ、今日から無添加しょうゆを選んでみませんか?

まずは一本、手に取ってみてください。

きっと、あなたの食卓が、もっと美味しく、

もっと安心できる場所になるはずです。

毎日使うしょうゆだからこそ、無添加を選ぼう。

あなたと、あなたの大切な人の健康と笑顔のために。

小豆島 ヤマロク醤油 鶴醤(グルテンフリー対応)